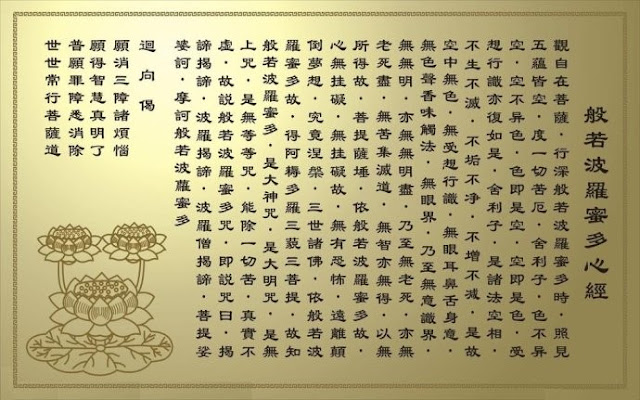

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,渡一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減,是故空中無色,無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意;無色、聲、香、味、觸、法;無眼界,乃至無意識界;無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老死盡。無苦、集、滅、道,無智亦無得,以無所得故。菩提薩埵,依般若波羅蜜多故,心無罣礙,無罣礙故,無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」

——玄奘法師譯,《般若波羅蜜多心經》

注音:

般若:ㄅㄛ ㄖㄜˇ

菩提薩埵:ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄙㄚˋ ㄉㄨㄛˇ

罣:ㄍㄨㄚˋ

涅槃:ㄋㄧㄝˋ ㄆㄢˊ

阿耨:ㄚ ㄋㄡˋ

密咒之梵音:

ㄍㄚ ㄉㄝ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄚ ㄌㄚ ㄙㄢ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄛ ㄉㄧ ㄙㄈㄚ ㄏㄚ

《般若波羅蜜多心經》(梵文:प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र Prajñāpāramitā Hṛdayasūtra)是闡述大乘佛教的空和般若思想的經典,又稱《佛說摩訶般若波羅蜜多心經》、《摩訶般若波羅密多心經》,簡稱《般若心經》、《心經》。本經是大品般若及小品般若的實相教理,是《大般若波羅蜜多經》加以濃縮後成為二百餘字的極精簡經典,因此是般若經系列中一部極為重要的經典。

概論

《般若波羅蜜多心經》為《般若經》的重點都在裡面,其中「般若波羅蜜多」(梵文:Prajñāpāramitā)直譯為以佛法的智慧到達生死解脫的彼岸,代表由文字聞修而親證般若智慧,超越生死苦海,到達不生不滅的究竟解脫境界。

心(梵文:Hṛdaya),原義為心臟,與意識心(巴利文:Citta)不同,在此是心要或心髓之意。日本學者福井文雅,考證「心」(梵文:Hṛdaya)有密咒、真言、陀羅尼的含意,因此可譯為心陀羅尼、心咒。支謙譯本稱為《摩訶般若波羅蜜咒》。梵文本中,又稱為《般若波羅蜜多心陀羅尼》,藏文本稱《薄伽梵母說般若波羅蜜多心要》,皆不稱為經(sūtra)。主要是因為此經為觀自在菩薩教導如何修習般若的總持陀羅尼,因其不是由釋迦牟尼佛所說,故不稱為經。但是漢譯本中,因漢地習慣,重要經典皆被稱為經,故被冠上「經」字。

《心經》經文結構之來源,大部分出於《大般若經》第二會觀照品第三之二,即《大品般若》習應品第三)。「般若波羅蜜多是大神咒……」一段,出於《大般若經》第二會功德品第三十二,即《大品般若》勸持品第三十四。咒文則出於《佛說陀羅尼集經》第三卷,般若大心陀羅尼第十六。故《心經》是出自《般若經》的精髓,附加密咒真言,同時奉請觀自在菩薩為其說法主,才完成現今《心經》組織的型態。

《心經》是所有佛經中翻譯次數最多,譯成文種最豐富,並最常被念誦的經典。有廣本及略本兩種本子。廣本具有序分、正宗分、流通分。略本只有正宗分,鳩摩羅什與玄奘譯本皆是略本。漢傳佛教中《心經》常見的版本為玄奘譯本,共260個字,其經文言簡義豐、博大精深、提綱挈領,直明「第一義諦」,集中展現了般若學的精髓,是大乘佛教出家及在家佛教徒日常背誦的佛經之一。「色即是空,空即是色」一句即出自該部經文,闡明五陰(色受想行識)乃至十八界萬法,與諸法空相(沒有獨立、常存不變的自性)實乃不一不異之中道。

起源

釋迦牟尼佛初轉法輪,宣說四聖諦,以「苦集滅道」之教義教導眾生,修解脫道。滅諦就是涅槃。解脫道的「涅槃」,指苦的滅盡,包括煩惱的滅盡(有餘涅槃)與五蘊的滅盡(無餘涅槃)。第二轉般若無分別智法輪,藉由對空性的認知,說明煩惱是可以斷除的,從色法到一切遍智空,一切法皆無自性。第三轉善分別法輪的唯識諸經《解深密經》、《如來藏經》、慈氏菩薩的《相續本母經》,詳細說明真心如來藏的體性是常住不滅、離六塵之見聞覺知,惟明惟知,唯證乃知,具有原始本地之風光,謂智慧之德相。

《般若經》及諸部般若,為佛陀在二轉般若無分別智法輪時所宣說,乃大乘佛法中之深法。佛陀在《大般若波羅蜜多經》系列中常提到般若的重要,更譬喻「般若」為佛母,能生一切佛法。

《般若經》的內涵以空性為主,大乘菩薩透過對空性的了解能斷除煩惱障而可證得但不入小乘的無餘涅槃,即聲聞及緣覺的菩提果位;大乘菩薩也能夠透過對空性的認識,具足圓滿修證一切種智,再加上福德資糧的圓滿,能徹底斷除所知障而獲得大乘的佛地無住處涅槃,即無上的菩提果位。《般若波羅蜜多心經》即是《大般若經》的心髓,全部般若的精義皆設於此經[6],故名為《心經》。

佛說《心經》的緣起,是在靈鷲山中部,為諸菩薩聲聞弟子所圍繞,當時觀自在菩薩正在觀修般若波羅蜜多、專注思惟觀修而照見五蘊皆自性空。心經主要內涵是舍利子與觀自在菩薩有關諸法空相的問答。佛出定後,認可菩薩所說,歡喜讚嘆。

心經內涵可分兩種,顯義與隱義。顯義為觀空正見,為龍樹菩薩的《中論》所闡釋。隱義則為現觀道次第,間接顯示性空所依的有法,為彌勒菩薩所造的《現觀莊嚴論》所詮釋。

《大般若經》中所開示之般若法門是專為已發菩提心之眾菩薩們所宣說的。其最重要的觀念,在於以般若空智慧來覺悟諸法皆是空相之實相,不會因已體證空性、可進入卻不入涅槃而自願生生世世輪迴生死救度眾生,其行為看似有違一般所認知的脫離輪迴觀念,而實際上這才是《大般若經》開悟菩薩的主旨所在。因為以慈悲喜捨之心平等救護一切眾生才是真菩薩行,而自己逃離生死輪迴卻棄眾生於不顧則有違菩薩自度度他之初衷誓願。

在《大般若經》中數度出現「菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故,求趣無上正等菩提」與「觀諸法皆空,不捨一切有情」字句。此即表示若離開對眾生的慈悲濟度,則一切修行的意義則大打折扣,不能最終成就無上菩提正果。

版本

《心經》是所有佛經中翻譯次數最多,譯成文種最豐富,並最常被念誦的經典。有廣本及略本兩種本子。廣本具有序分、正宗分、流通分。略本只有正宗分,鳩摩羅什與玄奘譯本皆是略本。至今仍不斷有新的譯本出現,下面列出部分重要版本。

引用:般若波羅蜜多心經 - 維基百科,自由的百科全書

你把《心經》傳發一次,等於抄經一萬次的功德!

——玄奘法師譯,《般若波羅蜜多心經》

注音:

般若:ㄅㄛ ㄖㄜˇ

菩提薩埵:ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄙㄚˋ ㄉㄨㄛˇ

罣:ㄍㄨㄚˋ

涅槃:ㄋㄧㄝˋ ㄆㄢˊ

阿耨:ㄚ ㄋㄡˋ

密咒之梵音:

ㄍㄚ ㄉㄝ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄚ ㄌㄚ ㄙㄢ ㄍㄚ ㄉㄝ

ㄅㄛ ㄉㄧ ㄙㄈㄚ ㄏㄚ

《般若波羅蜜多心經》(梵文:प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र Prajñāpāramitā Hṛdayasūtra)是闡述大乘佛教的空和般若思想的經典,又稱《佛說摩訶般若波羅蜜多心經》、《摩訶般若波羅密多心經》,簡稱《般若心經》、《心經》。本經是大品般若及小品般若的實相教理,是《大般若波羅蜜多經》加以濃縮後成為二百餘字的極精簡經典,因此是般若經系列中一部極為重要的經典。

概論

《般若波羅蜜多心經》為《般若經》的重點都在裡面,其中「般若波羅蜜多」(梵文:Prajñāpāramitā)直譯為以佛法的智慧到達生死解脫的彼岸,代表由文字聞修而親證般若智慧,超越生死苦海,到達不生不滅的究竟解脫境界。

心(梵文:Hṛdaya),原義為心臟,與意識心(巴利文:Citta)不同,在此是心要或心髓之意。日本學者福井文雅,考證「心」(梵文:Hṛdaya)有密咒、真言、陀羅尼的含意,因此可譯為心陀羅尼、心咒。支謙譯本稱為《摩訶般若波羅蜜咒》。梵文本中,又稱為《般若波羅蜜多心陀羅尼》,藏文本稱《薄伽梵母說般若波羅蜜多心要》,皆不稱為經(sūtra)。主要是因為此經為觀自在菩薩教導如何修習般若的總持陀羅尼,因其不是由釋迦牟尼佛所說,故不稱為經。但是漢譯本中,因漢地習慣,重要經典皆被稱為經,故被冠上「經」字。

《心經》經文結構之來源,大部分出於《大般若經》第二會觀照品第三之二,即《大品般若》習應品第三)。「般若波羅蜜多是大神咒……」一段,出於《大般若經》第二會功德品第三十二,即《大品般若》勸持品第三十四。咒文則出於《佛說陀羅尼集經》第三卷,般若大心陀羅尼第十六。故《心經》是出自《般若經》的精髓,附加密咒真言,同時奉請觀自在菩薩為其說法主,才完成現今《心經》組織的型態。

《心經》是所有佛經中翻譯次數最多,譯成文種最豐富,並最常被念誦的經典。有廣本及略本兩種本子。廣本具有序分、正宗分、流通分。略本只有正宗分,鳩摩羅什與玄奘譯本皆是略本。漢傳佛教中《心經》常見的版本為玄奘譯本,共260個字,其經文言簡義豐、博大精深、提綱挈領,直明「第一義諦」,集中展現了般若學的精髓,是大乘佛教出家及在家佛教徒日常背誦的佛經之一。「色即是空,空即是色」一句即出自該部經文,闡明五陰(色受想行識)乃至十八界萬法,與諸法空相(沒有獨立、常存不變的自性)實乃不一不異之中道。

起源

釋迦牟尼佛初轉法輪,宣說四聖諦,以「苦集滅道」之教義教導眾生,修解脫道。滅諦就是涅槃。解脫道的「涅槃」,指苦的滅盡,包括煩惱的滅盡(有餘涅槃)與五蘊的滅盡(無餘涅槃)。第二轉般若無分別智法輪,藉由對空性的認知,說明煩惱是可以斷除的,從色法到一切遍智空,一切法皆無自性。第三轉善分別法輪的唯識諸經《解深密經》、《如來藏經》、慈氏菩薩的《相續本母經》,詳細說明真心如來藏的體性是常住不滅、離六塵之見聞覺知,惟明惟知,唯證乃知,具有原始本地之風光,謂智慧之德相。

《般若經》及諸部般若,為佛陀在二轉般若無分別智法輪時所宣說,乃大乘佛法中之深法。佛陀在《大般若波羅蜜多經》系列中常提到般若的重要,更譬喻「般若」為佛母,能生一切佛法。

《般若經》的內涵以空性為主,大乘菩薩透過對空性的了解能斷除煩惱障而可證得但不入小乘的無餘涅槃,即聲聞及緣覺的菩提果位;大乘菩薩也能夠透過對空性的認識,具足圓滿修證一切種智,再加上福德資糧的圓滿,能徹底斷除所知障而獲得大乘的佛地無住處涅槃,即無上的菩提果位。《般若波羅蜜多心經》即是《大般若經》的心髓,全部般若的精義皆設於此經[6],故名為《心經》。

佛說《心經》的緣起,是在靈鷲山中部,為諸菩薩聲聞弟子所圍繞,當時觀自在菩薩正在觀修般若波羅蜜多、專注思惟觀修而照見五蘊皆自性空。心經主要內涵是舍利子與觀自在菩薩有關諸法空相的問答。佛出定後,認可菩薩所說,歡喜讚嘆。

心經內涵可分兩種,顯義與隱義。顯義為觀空正見,為龍樹菩薩的《中論》所闡釋。隱義則為現觀道次第,間接顯示性空所依的有法,為彌勒菩薩所造的《現觀莊嚴論》所詮釋。

《大般若經》中所開示之般若法門是專為已發菩提心之眾菩薩們所宣說的。其最重要的觀念,在於以般若空智慧來覺悟諸法皆是空相之實相,不會因已體證空性、可進入卻不入涅槃而自願生生世世輪迴生死救度眾生,其行為看似有違一般所認知的脫離輪迴觀念,而實際上這才是《大般若經》開悟菩薩的主旨所在。因為以慈悲喜捨之心平等救護一切眾生才是真菩薩行,而自己逃離生死輪迴卻棄眾生於不顧則有違菩薩自度度他之初衷誓願。

在《大般若經》中數度出現「菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故,求趣無上正等菩提」與「觀諸法皆空,不捨一切有情」字句。此即表示若離開對眾生的慈悲濟度,則一切修行的意義則大打折扣,不能最終成就無上菩提正果。

版本

《心經》是所有佛經中翻譯次數最多,譯成文種最豐富,並最常被念誦的經典。有廣本及略本兩種本子。廣本具有序分、正宗分、流通分。略本只有正宗分,鳩摩羅什與玄奘譯本皆是略本。至今仍不斷有新的譯本出現,下面列出部分重要版本。

引用:般若波羅蜜多心經 - 維基百科,自由的百科全書

你把《心經》傳發一次,等於抄經一萬次的功德!