【星雲大師 鬼門關數度來回】

人生渴望:

半間屋,六尺床,雖不寬敞,卻也平坦。

棉做團,布做被,日間可坐,夜間可睡。

椅一張,桌一個,稿紙堆滿,經書滿櫥。

不求全,不貪滿,得失不計,問心無愧。

閒便去,忙便來,地球村人,佛光自在。

大師雖然已年屆80,但為了給已度的眾生增長善根,給未度的眾生結下得度的因緣,生死早已相忘。往往為了給人歡喜,只有勞累自己,半夜回寮,和而眠,一覺醒來,不知天南地北。弟子們不忍,勸他休息,並且調侃他「出門一條龍,回家一條蟲」。

自年少開始,他對色身就不曾耿耿於懷。10歲左右,對抗戰期間,炮火猛烈轟炸,一度睡在死人堆裡。十六七歲身染膿瘡、瘧疾,鬼門關前晃一回。23歲,被疑為「匪諜」,差點被綁縛上法場槍斃。28歲那年,差點遭到鋸腿。50歲左右,X光片顯示胸背上有陰影,可能是癌症,醫生宣告說沒幾天好活了(多年後忽然想到,有一次颱風把佛光山上的大樹吹倒了,他站在欄杆上去扶大樹,砰的一聲跌倒了,背撞到大石頭,造成胸背瘀血)。

60歲以前,幾乎與醫藥絕緣;60歲以後,平均每年都要進醫院一次;70歲以後,甚至每個月都要去醫院報到。即使如此,他不曾在憂愁中度日如年,從未患得患失,顛倒夢想,反而感謝因此瞭解了更多醫療知識,結交了醫界朋友,甚至不忘幽自己一默,來化解徒眾、信徒對他的健康的掛礙。他在2003年給護法大眾的一封信中寫道:

回首過去這一年中,在鶯飛草長的三月,我因突發性「慢性膽囊炎」而住進台北榮民總醫院急診室治療,割除膽囊,從此我已是「無膽」之人,雖然生命去日無多,但在這個複雜的人間,還是「膽小」、「謹慎為好」。

言下舉重若輕,其實已經與死神拔河數回。

1994年8月,是他第一次前往南非弘法,主持皈依典禮、講演、開示、會客、家庭普照,上機、下機,比平常更忙碌。一天夜裡,大師感覺心臟突然絞痛了幾次,才要睡著,馬上就痛醒了,只好起來走路,就這樣走走睡睡,睡睡走走,折騰了一夜。回台後,立即請榮總江志桓醫師做心導管手術檢查,證實心臟三條冠狀主動脈已經嚴重阻塞,必須立即開刀治療。

這時,他想到在歐美的行程已經排定,尤其是歐洲,很多佛光會期待著他去成立,於是冒險飛行往返幾十小時。這樣一來,又拖了快半年。

過年期間,身體發出危險信號,真的感覺到連說話也費力了,再不接受治,性命堪憂!

然而,在菲律賓舉行的佛光會世界總會第六次理事會議,四月即將召開,根據醫師的忠告,開刀後看得調養半年,這次會議他曾經應諾了出席,一刀下去,恐怕不能兌現了。咬咬牙,他還是飛了一趟菲律賓。

1995年,他終於住進榮總,因冠狀動脈阻塞,動了心臟繞道疏通手術,剖膛心,生死一線,身上留下長長的縫線疤痕,像是萬里長城在胸口綿延爬行。

出院後,他親手寫了一篇《榮總開心記》,記錄了開心手術前後的情況:

七點整,在慈莊、慧龍等10多人的目送下,護理人員把我送進了手術房。很想告訴大家:「不要擔心,我會凱旋歸來的!」但是一道門已經把我和他們分隔開了,這是個外太空一樣的世界。一個陌生的新世界!

榮總有史以來第一次,為我這樣一位和尚做開心手術。

聽說姜必寧副院長曾經很抱歉地告訴張燕醫師說:「真對不起,讓你承受這麼大的壓力——讓你為大師開刀。」

「能為大師開刀,是我最大的福報!這還得感謝我平日持誦大悲咒的感應!

「面對主刀的那一刻,我只好把大師想成平常人,才下得了刀,否則,真的會緊張得不知所措的!

「我是全世界唯一『觸摸』過大師心臟的人!我為大師『開心,一士治好心臟的毛病,大師也為我『開心,——打開心結,治好心靈的毛病。我的孩子長大了,我很希望他們能有這樣的福報可以出家,成為全人類心靈的醫生,而不只是生理的醫生。」

以上都是張燕醫師的話。

還有一段大師與麻醉醫師陳瑞祥的對話:

「大師,您怕死嗎?」年輕的陳醫師突然問了我一句。

「死倒不怕,怕痛!」我回答,「一個人健康的時候,行如風、坐如鍾、臥如弓,說起話來威儀安詳有序。一旦倒了下來、病了,尤其是痛了,難免要叫出來,甚至哭出來,唉,這時候連個狗熊都不如了!」

「大師,請別這樣說,健康的人固然有健康的尊嚴,但是對於生病的人來說,哭、叫、喊痛…. 這些都是病人的尊嚴!」

啊,太美了!陳醫師這一套對於病者的詮釋,可以讓生病如我者,痛得「心安理得」,而不光是勸一個疼痛難忍的病人說:「要忍耐啦!」

認清自然定律———

心臟血管繞道手術之後,醫生千叮嚀萬囑咐,不可長途飛行;到了一個新地方,一定要休息一星期;每天睡眠至少8小時……然而,歷任侍者異口同聲:「他和我們都知道那是不可能的。」手術後10年來,他長途飛行不下數十次,早上到達晚上離開也是家常便飯,每天的睡眠大約不超過5小時。

1998年經過兩次輕微中風之後,又做了血管阻塞疏通手術。也曾一年之內,8次進出美洲、澳大利亞、台灣的各大醫院,做色身血1管的整健,他衷心感謝醫護人員:「幫助我這『老牛破車,般的身體,如暗夜中的風燈,還能勉強地在發光。」

明知自然定律不可逆轉,認清生死並豐不畏懼,談到個人身體健康,他僅僅隻言片語帶過:「人是一個,命是一條,心是一點。」

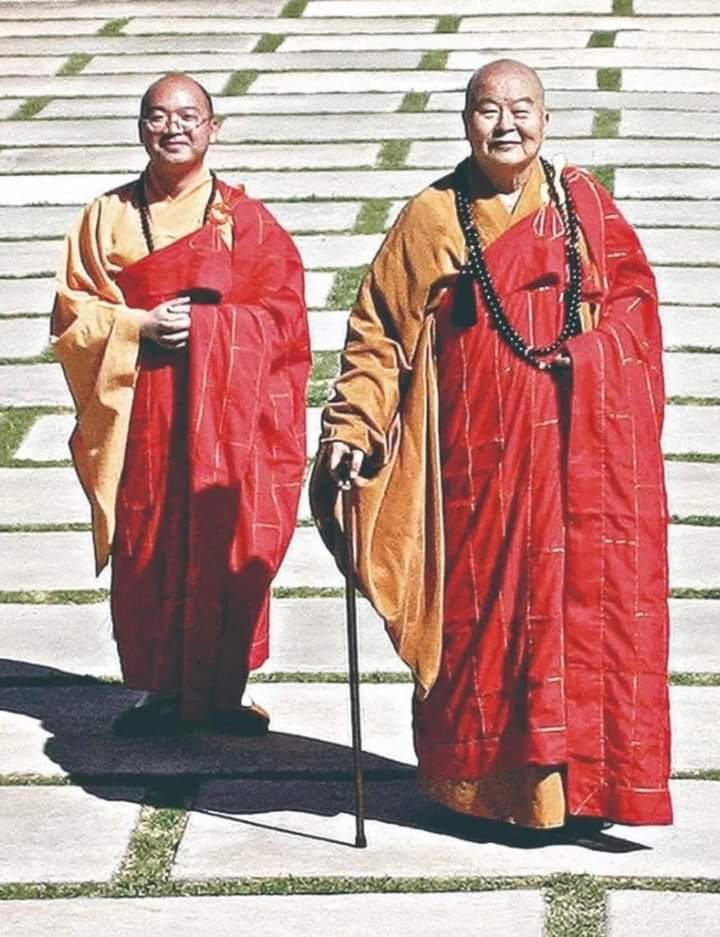

「現在我吃飯不過半碗,也從未有吃零食的習慣;看書不戴眼鏡,字跡已模糊不清;走路拄杖慢行,也只能500步左右。深感歲月難以復還,色身又豈能長久?儘管如此,我從未忘記『人生三百歲』的承諾,總希望在人生的旅途中,能遍栽花果樹木,庇蔭過往行人。」

「我拜佛學佛,但我不希望成佛做祖;我佈施行善,但我不想上升天堂;我念佛行持,但我不欲往生蓮邦。我志不在了生脫死,我志只在多培養一些佛道資糧。我只願生生世世在人間,做一個具有平常心的和尚而已。」

生命的長度有限,廣度及深度卻可以無限。

星雲大師,一個永遠新鮮的靈魂。心如明星,行如流雲,穿越時空、形體的限制,將生命能量發揮到極致。

©2023 七葉佛教書舍-數位時代的佛教經典結集地_電子佛教圖書館_淨土宗、禪宗書籍

Powered by iwms

https://www.facebook.com/groups/381336562883916/permalink/1030985107919055/?mibextid=Nif5oz

《佛法真義》(Buddha-Dharma: Pure and Simple,星雲大師著)

星雲法師女弟子「佛系英文」爆紅陸網大讚:正宗!

蔡英文:星雲法師弘法利生精神永存- 政治要聞 - 中國時報

2023年2月7日 — 總統府發言人林聿禪昨天轉述,蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼,感念法師為國家、社會及佛教的奉獻,她相信大師的慈…